没到公司就筋疲力尽了,缩短通勤路难在哪里?

没到公司就筋疲力尽了,缩短通勤路难在哪里?

" 钱多事少离家近 " 是很多人的心愿,反映了大家对舒适、高品质生活的向往," 离家近 " 指通勤距离短,希望缩短居住地和工作地之间的距离,实现近距离通勤。

由于级差地租的存在,靠近繁华商业中心地带的住房成本相对较高,通勤族往往选择居住在成本较低的区域。北京 CBD 上班族住北京市通州区、河北燕郊,广州天河 CBD 上班族住番禺区,都很常见,这种分离使许多上班族每天面临着长途通勤的挑战,与人流车流斗智斗勇,通勤路堪比 " 取经路 "。

《2023 年中国主要城市通勤监测报告》显示,超过 90% 的城市平均通勤距离增加,超过 70% 的城市 60 分钟以上通勤比例增加。此外," 职场新人 " 在通勤方面普遍承受更长的距离。在上海和重庆,职场新人的平均通勤距离超过 10 公里,在北京更是长达 12.1 公里。职场新人需要消耗更多的时间和精力往返于工作和居住地之间。漫漫通勤路,是当代职场人的日常困扰。

为解决这一问题," 职住平衡 " 的概念应运而生——在某一给定地域范围内,职工数量与住户数量大体保持平衡状态,大部分居民能就近工作,出行距离和时间都在一个合理的范围内。" 职住平衡 " 理念已经成为城市规划的一个重要目标。

通过全国范围内 60 多个城市的社会经济、土地利用数据和出行数据来深度解剖 " 职住平衡 ",能得出一些有意思的结论。

首先,城市规模越大," 职住平衡 " 越难实现。

随着城市人口规模增加、城市空间尺度扩大,居民出行半径也随之增大。北京和上海通勤圈半径均已超过 40 公里,成为全国通勤尺度最大的城市。

其次,从城市内部角度看,第二产业分布区域的通勤距离相对较短,第三产业分布区域的通勤距离较长。

以北京为例,亦庄地区的产业结构以第二产业为主,通勤圈主要集中在周边区域;中关村和 CBD 的产业结构以第三产业为主,通勤圈遍布整个市区甚至河北周边地区。同样,上海市张堰镇的产业结构以第二产业为主,通勤圈主要集中在周边;以第三产业为主的徐家汇和陆家嘴通勤圈分布范围则大得多。

相较于第二产业,第三产业竞争性强,就业人多密度大,往往需要在交通便利、可达性高的地方选址,相应的房价和住房成本也普遍较高,使得人们不得不在离工作地较远的地方居住,增加了通勤距离。这也解释了相近规模城市间的 " 职住平衡 " 与通勤距离差异。北京和上海人口规模相近,北京第三产业占比更高,北京通勤距离大于上海。类似地,深圳和东莞城市人口规模相近,但深圳第三产业占比高于东莞,通勤距离也更长。

再次,"职住比" 合理,职住未必平衡。" 职住比 " 是指城市某区域内就业岗位数量与居住人口数量的比值,以北京为例,一些街道的职住比为 1,然而通勤距离却分布在 8 公里至 20 公里之间。

这揭示了一个有趣的现象——表面上 " 职住比 " 相对平衡,但实际上住在这里的人并不在本地工作,反之亦然。从更深层次来看,某一地区就业岗位与居住人群的匹配是个逐渐演变的过程,居住区与就业区的发展并不同步。

" 职住平衡 " 的梦想虽遥远,但办法总比困难多,依然可以通过优化规划和配套服务来改善职住分离的状况,缩短通勤时间,满足大家对于舒适、高品质生活的追求。

比如,提升就业区域的可达性。很多人下了地铁或公交后还需要漫长的步行才能到达工作单位或家。要想有效缩短居民通勤时间,可以通过推动 " 站城融合 " 的发展模式,即将交通枢纽与城市功能区有机结合,让更多人居住与工作地点更靠近大容量公共交通站点。

再比如,构建城市快速通勤交通系统。可以整合利用公共交通与道路网络资源,建立以公共交通为主导的复合型快速通勤系统:充分利用公交专用道网络,打造公交快速通勤走廊;在保障路权的前提下优化运行组织,开通大站快车、缩短发车频率,摆脱传统站站停模式;在人流量较大、交通需求集中的区域开通定制通勤专线;加强地面公交与轨道交通的两网融合,缩短换乘距离;等等。

另外,将保障性住房建在公共交通通达性较高的地方,为低收入群体提供适宜的居住选择。北京优先在轨道交通、大容量公共交通廊道节点周边布局保障性住房用地,以此优化 " 职住平衡 "。

换乘、拥挤、等待……通勤路上,你不是一个人在煎熬;即便短期内 " 职住平衡 " 难以实现,通过实施一些改善措施依然可以缩短通勤时间,让职场通勤的幸福感更多一些。

这些梅菜扣肉,太 " 糟心 "!

别再说 HPV 感染像感冒了

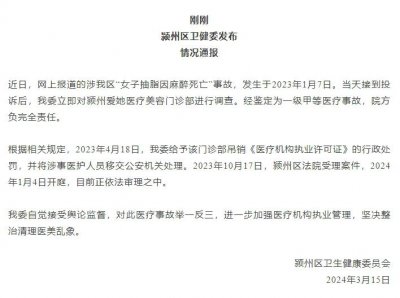

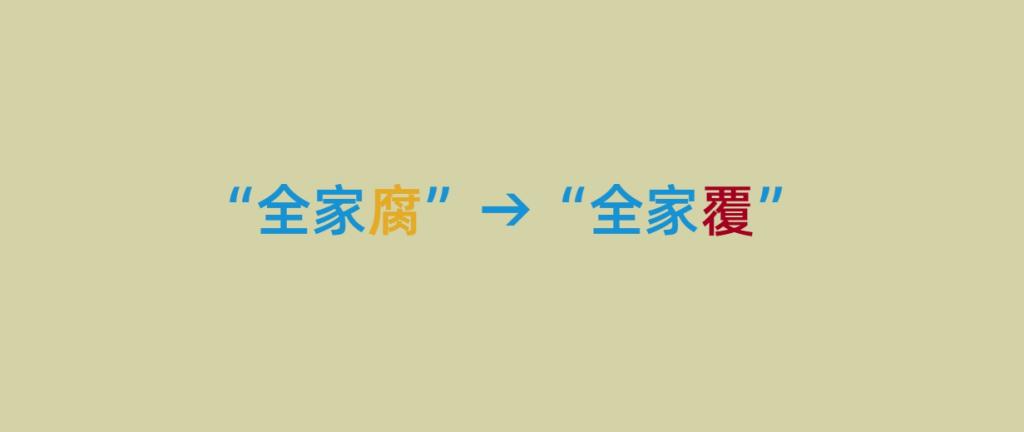

一个家族式腐败样本

监制

李绍飞

编辑

吴明泽

审校

天明

来源

央视网综合经济日报

标签: