财经新闻APP运营模式,在知识传播的同时,如何保持盈利?

财经新闻APP运营模式,在知识传播的同时,如何保持盈利?

在万物皆媒、信息过载的背景下,受众的阅读时长和使用媒介接收信息的时间都是有限的。目前,各类信息内容更迭速度加快、海量信息过剩等情况,导致受众在日渐同质化的信息中不断产生反感情绪,造成平台用户流失的后果。

这一局面让受众对于信息的选择更为困难,不同平台之间的流量战形势也更为严峻。数据显示,除用户经常使用的微博、微信等社交通讯类APP外,每个手机用户平均有25款自行下载的APP,但经常使用的却只有个位数。

这意味着用户对于大多数的APP需求率较低,这就需要各大平台在运营中注意用户使用粘性的维持,保证优质高频的内容输出。

一、用户画像定位

财经新闻APP作为受众范围较为固定的垂直类新媒体,在吸引新用户方面显得尤为重要。为了能对目标受众有针对性的运营,利用用户画像成了必不可少的手段。

对于综合类新闻APP,财经新闻具备更加专业化的特性,在进行数据收集中平台会更加重视受众的职业、教育程度、收入及消费情况、生活习惯等层次划分。再通过大数据对比分析出不同用户的选择习惯为他们贴上立体的个性化标签,使用户在APP内变得“多维可视化”。

这样可以有效帮助运营者更有依据地描述用户习惯,以此作为推送新闻内容的有效途径之一。

在大多数财经新闻APP中,用户在首次注册登录时填写的静态标签,勾选的版面设置,亦或是在平台内阅读、点赞、评论后留下的互动痕迹,都会生成用户画像。通过两家财经新闻APP在不同平台发布的用户画像分析发现,其目标受众出现了部分共性信息。

“第一财经”APP50.5%的受众年龄趋于26至35岁之间,以男性居多,本科及以上学历占80.4%,居于一线城市的用户占比约39.8%,受众群体主要集中在高端商务人士,平均个人年收入约16.6万元,用户个人日常衣食住行月均消费6473.8元。用户大多具有高职位、高收入和高学历,同时有决策能力、高消费能力。

“21财经”APP公布的画像数据与之类似,用户群体为67.9%的男性与32.1%的女性,其中本科及以上的受众群体占69.8%,具备有决策能力和一定的消费能力、有着高学历且极具影响力的庞大读者群,平均个人年收入为16.3万,其中约20%的读者个人年收入在20万以上。

主要年龄群体趋于28至34岁之间,其次为25至29岁,占31.2%,最少的则是46至50岁之间,仅占1.5%。

两家财经新闻APP主要吸引了房产、汽车、数码、保险、旅游、教育培训以及品牌服饰等高端行业人员的关注,这些人对平台的使用粘性也相对较高。

通过对用户画像的数据分析,可以全面快速的让平台对用户的使用习惯和行为心理精准分析,以便在发展运营时满足用户深层寻求的归属感、认同感与尊重感。当然,用户画像并不是始终不变的,为准确获取信息,平台还会给用户发放问卷,进一步分析目标受众,为后续精准运营奠定基础。

从大数据处理的角度分析,在深入了解用户需求后,平台可以定制新闻内容进行推送,以求激活潜在目标用户的效果。画像信息可以预估APP的发展走向并促使平台开展相应的运营推广活动,推出适应现有用户的新模式。这样在提升用户体验的同时也能提高品牌知名度打造品牌效应,明确服务对象以免造成新老用户的流失断层。

二、互动与社群运营

在应用市场中,纷繁涌现的财经新闻APP让受众眼花缭乱,如何选择符合自身需求的平台也成了选择难题。财经新闻APP显然也注意到了这一方面,纷纷选择利用互动来吸引粉丝、培养用户粘性。

“第一财经”APP、“21财经”APP、“新浪财经”APP在平台内都设置了评论互动区,但评论数量却寥寥无几。这就需要采取其他互动途径进行突破。

社群作为拥有相同价值因素而聚集的群体,可以利用场景建设获取持续发展的关联性。通过社群互动新模式,能够满足用户的社交要求、尊重需求以及自我价值的实现,现已逐渐成为有效连接平台与用户之间的沟通桥梁。

“时代财经”APP在平台内放置可供用户扫描的二维码,用户进群后会有管理员进行规则发布,让用户可以在这种交流中建立“参与感”。这样能够快速调动新老新成员的积极性,找到价值与认同感。当社群运营成熟时,就可以进行最关键的步骤——复制成功经验拓展运营范围。

平台可以根据活跃数据筛选有效用户,争取将流量变现,形成社群裂变。要注意后期对社群活跃度的维护,争取能够利用双方长久稳定的互动打造社群经济变现稳定的发展模式。

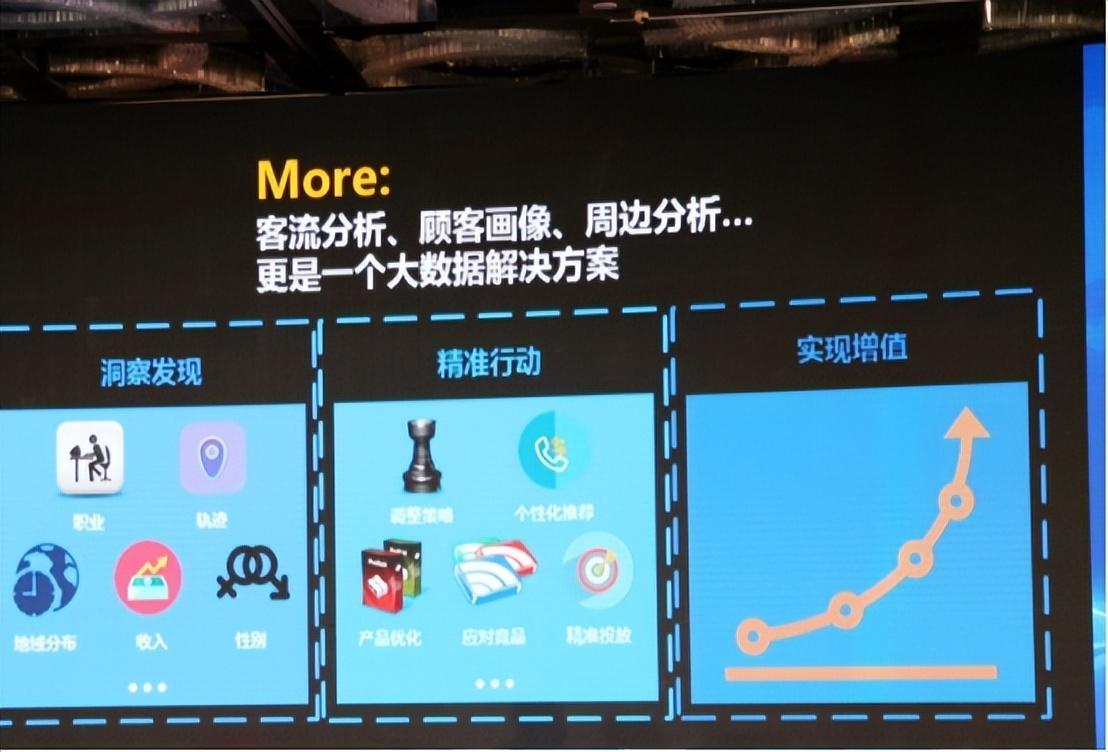

三、先进技术为支撑

随着AR和VR的普及,财经新闻APP以新技术为支撑,在处理信息时会优先采用沉浸式的展示方式,以求用新颖的报道方式吸引受众眼球。用户在平台内的交流互动会形成数据信息,后台通过人工智能等技术进行数据处理,对用户的交流内容系统分析,并根据呈现出来的结果形成有助于交互模式的内容输出方向。

运营者根据数据的有效反馈,进一步对新闻推送数量、新闻频道的阅读偏好、用户的互动频率以及频繁使用时间等方面进行调整,保证财经新闻内容的输送向更好的方向发展。

在财经新闻APP的版本更新中,不仅页面布局更加清晰合理,各项功能也趋于完善,开始向可视化、互动化倾斜。“21财经”APP、“时代财经”APP、“财新”APP等财经新闻APP通过语音合成技术,让用户在阅读文字稿件时可以转化成语音播报,适当缓解眼部疲劳,做到从看新闻到听新闻的便捷化转变。

进而扩大潜在用户群体,不断满足用户对于多种应用场景的需求。人工智能与网络的叠加不断为新媒体提供赋能,利用智能产品撰稿也成为新趋势,目前已成功在财经新闻领域得到充分运用。除了机器写稿,在财经新闻APP中更为常见的是利用大数据、AI等智能模式为用户提供智能风投服务。

例如“点掌财经”APP的智能诊股版块,平台通过盈利能力、估值空间、成长能力、波段收益、主力控盘等五大维度对股票进行全方位评级,让用户对股票的走势有一定的判断,做到高效投资。

在“荔枝财经”APP中,平台会基于证券市场上的信息汇总出证券投资品种的历史数据,通过智能算法为用户辨别股价变动。这些财经新闻APP通过智能风投的数据分析,更具专业性地为用户筛选对比可投资的股票与基金,方便其进行有针对性的投资理财活动,逐渐成为平台利用数字化转型来增加盈利收入的渠道之一。

四、盈利渠道与积分商城

财经新闻APP运营活动的根本目的是为后期的盈利转化做铺垫,如何在“互联网+”的时代下争取到一席之地,将新闻内容打造成难以取代的新闻资源,对盈利模式的探索逐渐成为平台可持续发展的重要环节。

在财经新闻APP中,知识付费是普遍的变现方式之一。本文在研究中发现,在众多财经新闻APP中,以下三种盈利模式较为普遍。

1. 售卖财经课程

由于疫情影响,平台售卖财经课程成了大多数财经新闻APP的主要盈利方式,“华尔街见闻”APP中名为《大师视频课》的线上视频课程,价格从19.9元至299元价格不等,办会员可以打95折。

截至2021年6月初,通过平台内的购买页面可知,19.9元的线上视频课程共售出2488份,是平台内售出数量最多的课程。

“第一财经”APP也推出了VIP课程,价格从1元到588元不等。“21财经”APP专门为知识付费打造了“识库”专栏,进行财经课程的售卖,其中包括免费与付费,付费价格由9元至99元不等。

为方便用户选择购买,专栏内还进行了“财经商业、个人充电、职场提升”三个标签的分类。“财新”APP也设置了“私房课”版块用来进行付费课程的售卖。

2.积分商城

积分体系是通过相关补贴来增加用户的使用粘性、维护新老用户的忠诚度,减少用户流失。其中,积分的获取通常源于初始用户的注册和日常的阅读互动任务,当用户完成指定任务后可获取到不同分数的奖励。

在积分达到一定的数值后,可兑换相应物品。“时代财经”APP采用积分模式,吸引新用户进行注册,利用积分增加用户使用软件的时间和次数,从而培养用户粘性。

“21财经”APP则采用“积分+会员”的双重模式来调节用户的活跃周期,通过会员体系与积分体系的建立,让新用户快速向老用户过度。

作为传统财经媒体转型而生的“经济日报”APP,也采用了积分设置,其中共分为Lv.1至Lv.27等级作为用户划分,任务的积分设置也从1分至7分不等,其中连续登录7天的分值最高。主要通过积分签到的方式培养用户使用客户端的习惯。

3.会员收费

在移动客户端中,平台以更加精细化的运营模式向用户收取一定的费用或其他报酬,这就是所谓的付费会员模式。“华尔街见闻”APP的VIP金卡会员,为吸引更多的用户办理会员,平台另推出免费体验七天的活动。办理会员后,用户可以更加便利的利用平台进行信息甄选,省去不必要的搜索时间。

在付费商城内,会员更能体会到平台的人性化管理,在享受折扣优惠的基础上,还会专门为其配置学习助理增加使用感。年费会员每月还可免费送五个好友七天VIP的会员资格,借此延长用户的生命周期方便老用户带动新用户。

虽然现阶段,大部分财经新闻APP增加了平台内可将用户流量变现的盈利渠道,但在流量红利饱和下,竞争略显不足。“时代财经”APP和“每日经济新闻”APP除拉广告吸引投资合作外,并没有其他可变现的渠道,仅通过积分商城进行产品兑换增加用户粘性。

结语

移动互联网不仅让众多企业看到了可供持续发展的新机遇,也让越来越多的人看到其中的红利。尤其处于传统媒体转型阶段,求变谋生的传统媒体开始转攻发展阵地纷纷投入到移动客户端。海量的客户端不断涌入市场,使同类 APP 之间的可替代性增强。这对财经新闻APP的运营提出了更高的要求。

标签: